PENTATONICHE “MODALI”

1 Dicembre 2014ARMONIA QUARTALE

2 Dicembre 2014Armonizzazione Modale

Principi Armonici Al Giorno d’Oggi

In modo estremamente generico, “armonizzare” significa sovrapporre più suoni per formare un’armonia.

Nell’evoluzione dell’armonia moderna di derivazione jazzistica, si ricorre ad accordi espressi attraverso sigle, che ne mostrano l’aspetto “esterno”, nascondendo però i movimenti interni che spetta al singolo esecutore conoscere.

In un contesto modale poi, viene a mancare l’idea di una funzione armonica e gli accordi sono considerati piuttosto dal punto di vista del loro “colore”.

Accordi su Nota-Pedale

Se nell’armonia funzionale i movimenti del basso hanno un ruolo primario nel percorso verso la risoluzione alla Tonica, spesso la modalità viene associata ad un’idea di staticità, dove il basso rimane fermo su un suono fondamentale che funge da pedale oppure vi fa ritorno con una certa regolarità.

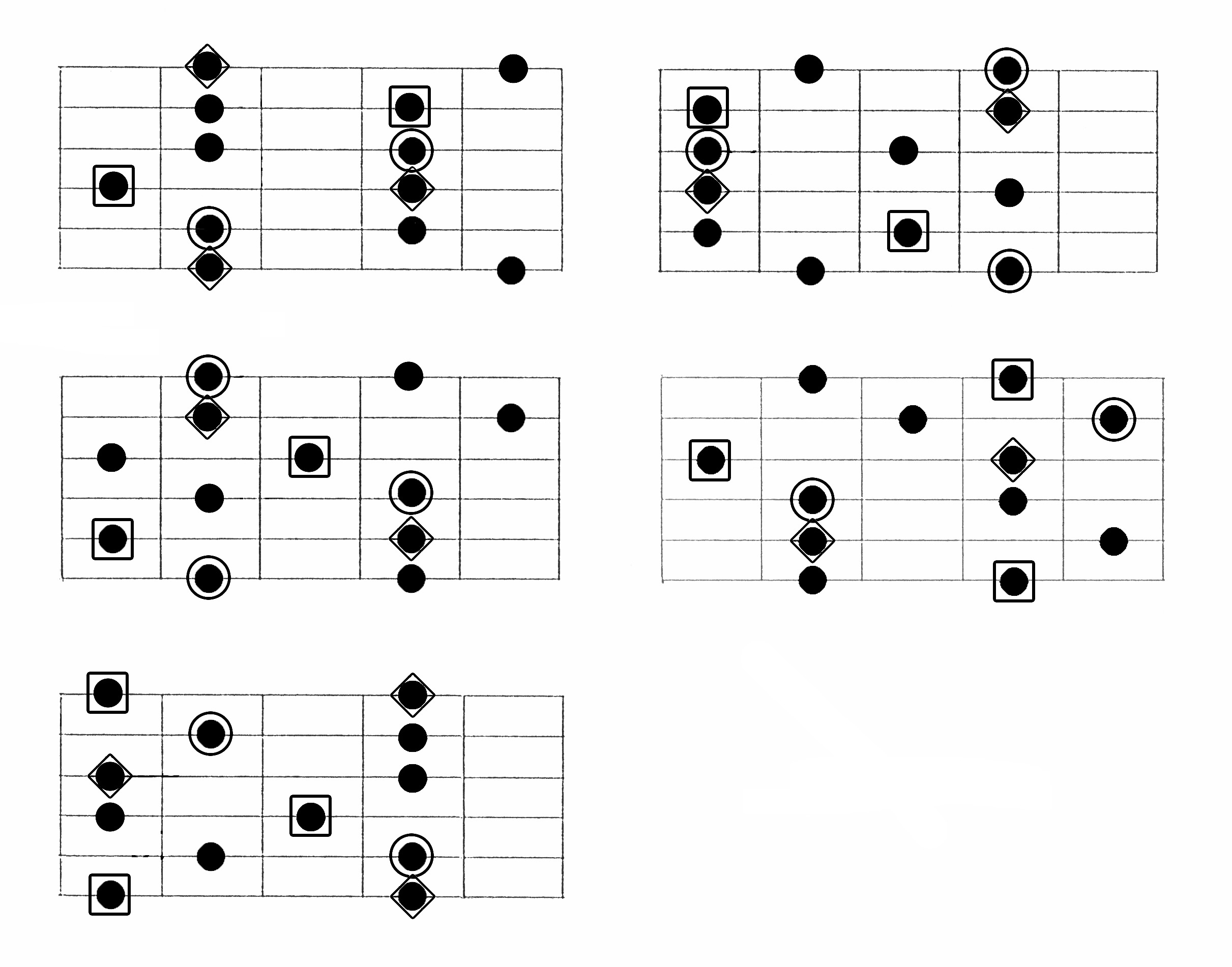

Sono quindi partito dall’idea di usare la fondamentale come pedale e sovrapporre a questa le triadi della scala.

Ionico

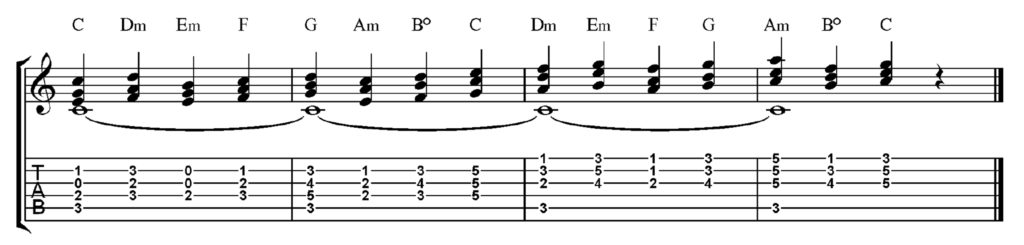

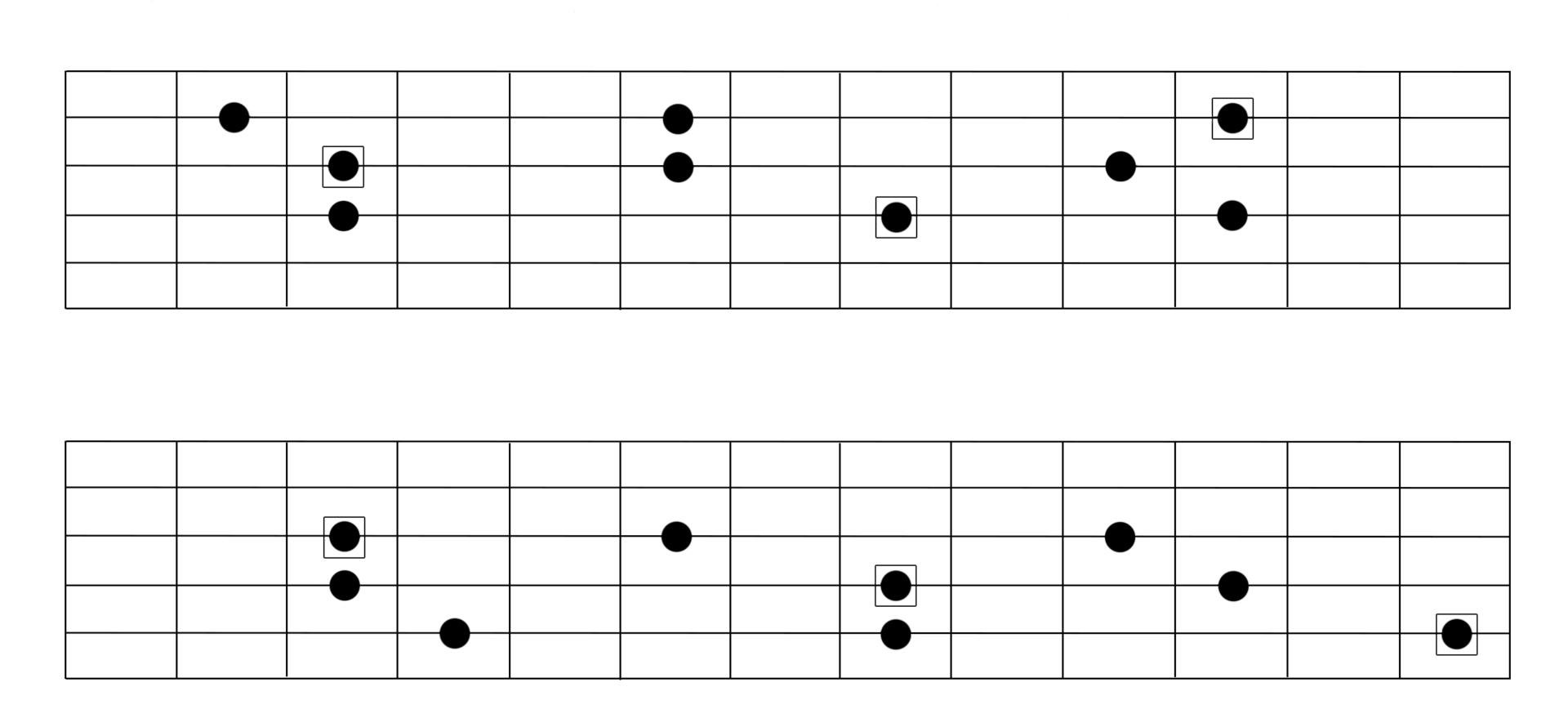

Sono partito dal considerare il modo Ionico, per semplicità in Do. Sulla chitarra possiamo suonare così:

Possiamo indicare questi accordi utilizzando gli slash chords e dunque avremmo Dm/C, Em/C, F/C, ecc…

Rispetto alla fondamentale quali intervalli entrano effettivamente in gioco?

|

Accordo Risultante |

Estensioni |

Note in comune [*] |

|

|

C/C |

C | / | / |

|

Dm/C |

Dm7 | 9, 11, 13 | 0 |

|

Em/C |

CMa7 | 7 |

2 |

| F/C | F | 11, 13 |

1 |

|

G/C |

CMa9 (no3) | 7, 9 | 1 |

| Am/C | Am [C6] | 13 |

2 |

| B°/C | CMa11 (no3) | 7, 9, 11 |

0 |

Trasporto in altre posizioni

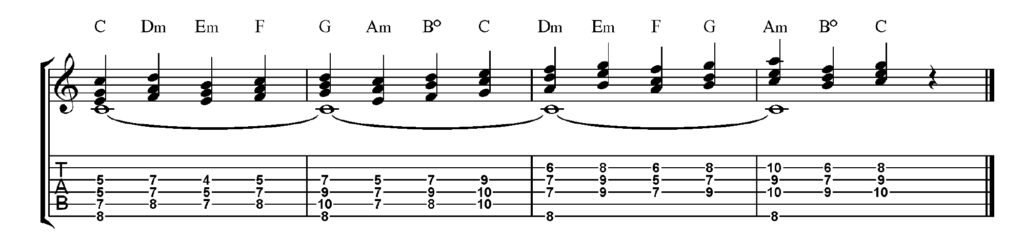

L’esempio precedente può naturalmente essere trasportato sulla chitarra in altre posizioni, ad esempio suonando la fondamentale sulla sesta corda.

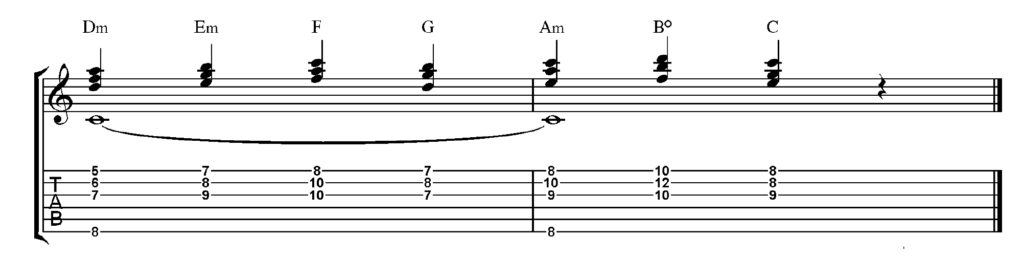

Così facendo è possibile aggiungere verso l’acuto qualche altra triade, rimanendo sempre nello stesso box:

1 Comment

[…] già parlato dell’uso degli accordi nella scala maggiore e minore e anche dell’armonizzazione dei relativi modi. A questo punto vediamo come rispondere alla domanda “quali accordi mi permettono di […]